すべては一人から始まる

ソース原理を一言で表すとこのような表現になるでしょう。

これはソース原理の教科書とも言える本のタイトルですが、まさにこの一言に尽きます。

また

エネルギーの源流から自然な協力関係をつむぎ出す

これはソース原理実践ガイドブックのサブタイトルですが、

まさにこれもソース原理について端的かつ本質的に表現しています。

これらから、ソース原理は会社、組織運営のみならず、

人間として生きる原則をテーマとしていることが分かります。

人間として、とは、人間とは「人」と「間」で構成された言葉です。

言わば人間とは「人」単体でなく、その「間」関わり、

関係性をもって成立するものと解釈してます。

(仏教の「因縁果」の世界観)

人間とは他者との関係性によって存在すると言えるでしょう。

このことから冒頭の

すべては一人から始まりそれが他者との協力関係によって波及していく

ことを表現しようとするソース原理は

「人が人間として生きていくには」

といった普遍的なテーマについての解を提案していく学問と言えます。

「自分の人生においては自分が完全なソース(原点、源流、主役)である」

また

「私たちこそ、私たちが待ち望んできたものである」

といった価値観の元、中心となるソース個人の…

- 情熱

- 欲求

- 目的

- 希望

- 夢

を明確にし(これが非常に重要)、それを形に、実現するための取り組みをガイドしていきます。

このワークは中心人物となるソースのみならず、その協力関係となる

「サブソース」

にも役割と目的、ひいては生きがいをもたらします。

これは個人の人生はもちろん、経営者の組織運営においても然り。

合理性、効率、生産性が人間性より先んじた旧来の企業経営から

手応え、やりがい、働きがい…生きがい「人間性」が主役である経営に進化させるものです。

そしてそれはこれまでの合理性を捨てることなく(AI、テクノロジーの助けを借りて)、

人間性経営と融合、調和したハイブリッド、新時代の経営スタイルです。

「人の関わるあらゆる創造する活動にはソースと言う特別な1人の人間が存在する」

この原則の下、個人、会社、そして社会に対し力強い変化と成長を促していく、

それがソース原理の目的であり存在意義です。

またソース原理は

「起源であるソースのフローが波及していく」

フロー経営を実現するための必須要素でもあります。

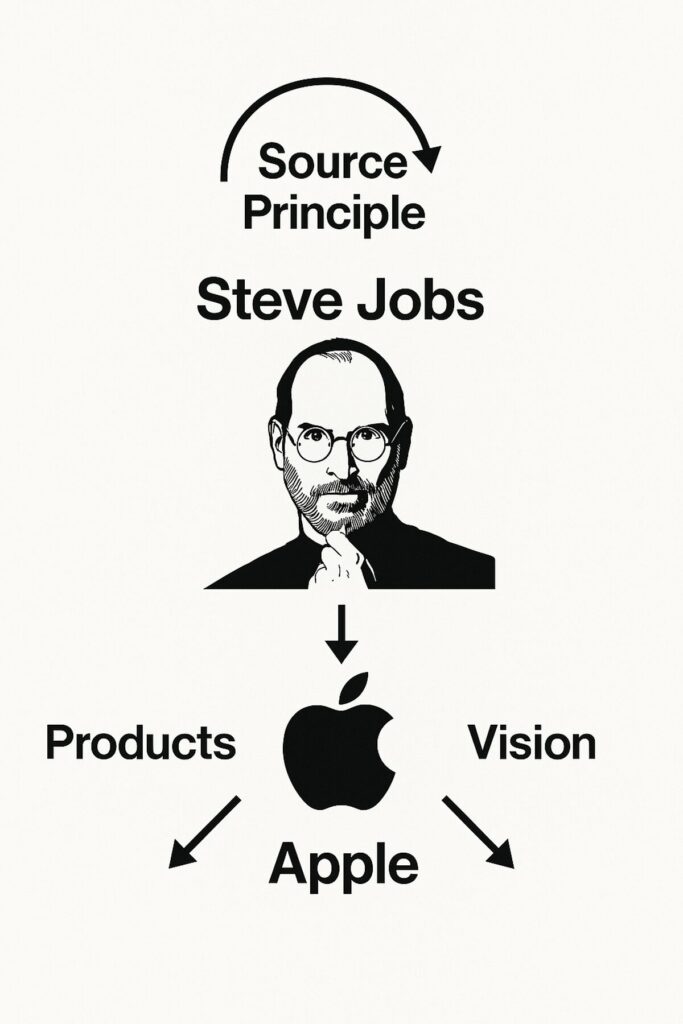

具体的な事例解説:スティーブ・ジョブズとAppleの事例

前述した通り「ソース原理」は、個人の興味、関心、情熱から生じたアイディアを起因とする創造的な取り組み、プロジェクトの成長プロセスを示す根本的な力学です。

「誰が源(ソース)なのか」が全ての流れを決定するという考え方です。

それを踏まえ、スティーブ・ジョブズとAppleについての関係をソース原理に基づき解説したいと思います。

まとめると、

①スティーブ・ジョブズはAppleという「物語」のソースであり、

②彼のビジョンが生きている時、組織全体(サブソース)が輝き

③失われると迷走し

④戻ると復活した。

これがソース原理でAppleを読み解く最も分かりやすい構図です。

1. ジョブズはAppleの「ソース」

スティーブ・ジョブズはAppleの**最初のソース(源)**でした。

彼が思い描く理想「革新的で美しいデザインと優れた技術を融合させた製品を通じて、人々の生活を変革すること」この情熱から成るビジョンがAppleのすべての出発点となりました。

例えば:

- 「人々が使うテクノロジーは美しく、直感的であるべき」という理念

- 「コンピュータはオタクのものではなく、クリエイティブな人の道具になる」という未来像

これらは単なるビジネス戦略ではなく、ジョブズの源泉的な想いから生まれたものです。

このビジョンに共鳴したスティーブ・ウォズニアック、マイク・マークラ(サブソース)と共にApple Computerを創業。

スティーブ・ウォズニアックは「技術と組織風土」

マイク・マークラは「経営、マーケティング」

ジョブズが「ビジョン」(ソース)

ウォズが「技術」(サブソース)

マークラが「経営」(サブソース)

この3者無くしてAppleは成立し得なかったでしょう。

ソースのビジョンを実現するにはその協力者となるサブソースの存在が不可欠と言うことがわかります。

(これにはもちろんAppleの社員(サブソース)が含まれます)

…こうして

革新的なプロダクトを世に送り出し、世界的なムーブメントを起こします。

ちなみに…このストーリーの次、2にてジョブズの追放する立場に回る1983年からのCEO、ジョン・スカリー(サブソースとなる元ペプシコ社長)は

「このまま一生、砂糖水を売り続けたいのか? それとも世界を変えたいのか?」

という強烈なフレーズがスカリーの心を動かし、彼がAppleに移る決断に至りました。

「砂糖水」という言葉はソース原理でいうと「ジョブズの源泉的ビジョンの圧倒的な力」を示す象徴的な場面とも言えますね。

2. ソースの継承と喪失

Appleの歴史を見ると、ジョブズが追放された1985年以降は、ソースを失った組織の典型的な混乱が見られます。

創業からジョブズは「ソース」として革新を牽引しましたが、その強烈さゆえに組織との摩擦を生み、追放という結果を迎えたのです。

(サブソースとの情熱、ビジョン(目的)、マインドの乖離)

- 製品が乱立し、統一されたビジョンが失われる

- 「なぜこの製品を作るのか?」という源の物語が不明瞭になった

ソースが不在、また不明瞭になると、組織(サブソース)は方向性を見失うことをAppleは示しています。

3. ソースの復帰

1997年にジョブズがAppleに復帰すると、再びソースが戻ってきました。

- 製品ラインを大胆に整理

- iMac、iPod、iPhoneといった「シンプルで美しい体験」を生む流れを再びつくる

これは、ソースが再び中心に立ったことで、全員が「何を作るのか」だけでなく**「なぜ作るのか」**を理解し、力を合わせられるようになったからです。

このストーリーはソース原理を語る上で非常に重要です。

「なぜ」の原点を確認、回帰することでソース、サブソースそれぞれのビジョンが調和した結果に他なりません。

4. Appleにおける「ソース原理」の教訓

- ソースが明確なとき:革新と一貫性が生まれる

- ソースが不明確なとき:迷走や形骸化が起こる

- ソースを中心に据えると:組織(サブソース)は自然と整合し、エネルギーが循環する=フロー状態、マイクロマネジメントを要さなくなる

ジョブズとAppleの関係は、まさにソース原理の生きた事例と言えます。